私が骨壺に入る日もそう遠くないことになって来た。 私が骨壺に入る日もそう遠くないことになって来た。

私の実家の墓の下には、かなりの数の骨壺が並んでいる。親類の誰かの納骨をする際、墓の下を覗くと、いつの御先祖様か分からないが、暗がりに骨壺がごろごろ見えて、いかにも混みあっている。この先、一族がハイペースであちらに行くとすると、じきに壺の置き場所に困ることになりそうだ。

能登半島出身の友人に聞くと、彼の故郷では、骨壺は墓に入れないのだそうである。納骨の時は、お骨だけを墓石の下の土にまいて、壺は割ってしまう。お骨はやがて土に帰り、墓の下はいつも暗い空洞であるそうだ。焼いた骨をまいて、墓場で壺を割るときが悲しいのだという。壺の割れる音は、最後の別れの音なのだろう。能登のこの葬儀の風習のほうが、墓の下が混みあわず、私は合理的で好ましいように思う。亡くなる前に、どんな骨壺に自分は入ろうか、あれやこれや考えるのは楽しいかもしれないが、実際はすべて土に帰ったほうがさばさばしていて私はいいと思う。

ただし、昔の骨壺を見るのは私も好きである。日本の天皇で最初に火葬に付されたのは持統天皇である。夫の天武天皇は石棺、持統天皇はお骨だけ骨壺に入ったはずだ。須恵器の薬壺(やっこ)型をした壺が蔵骨器に使われた例が多いようであるが、持統天皇の骨壺も薬壺だったのだろうか。天平期より一時代前の白鳳期の薬壺は、さぞや堂々としていて、しかも蓋のつまみは優美な線を描いていたことだろう。

話は飛ぶが、平安時代の末から鎌倉時代にかけて、常滑や渥美で焼かれた小壺には骨壺として用いられたものが多いようだ。よいかたちの常滑の三筋壺などを買って床の間に飾っておいたところ、夜中の暗闇に、壺の中が妖しく白くぼうっと光る。壺の内側に、骨の燐が残っていて、それが光るらしい。暗闇の中に、鎌倉武士がうずくまっているのが見えるようだった、などという話を私は幾人もの人から聞いたことがある。それほど昔のお化けなら、私も逢ってみたいと思うけれども、私はまだ出会わない。私は壺を買って来ると、すぐに一緒に風呂に入り、石鹸で内側まで洗ってやらないと気がすまない質なので、付着していても燐が落ちてしまうのかもしれない。

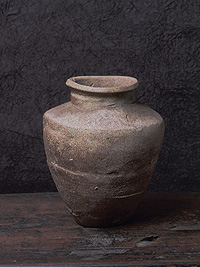

写真の常滑の壺もおそらく鎌倉時代の骨壺である。釉薬が掛かっておらず、地味な壺であるが、飽きの来ない壺だ。平凡ながら、武張った肩から軽く立ち上がった口造りの形がいかにも鎌倉時代の造形を伝えている。花を活けるのに手ごろな大きさで、この壺に活けると下手でも何とかさまになる。特に梅だとか白い木瓜とか、木に咲く花を挿すと、土から枝が生えている感じで、落ち着いた風情をたたえる。私はこの壺を骨董屋さんで見つけた時から骨壺だと思ったけれども、家人にはそれを告げなかった。「鎌倉時代の武士の家の台所にはこんな壺がごろごろ転がっていて、酒だろうが酢だろうが、米だろうが麦だろうが、何でもかんでもこんな壺に容れていたんだ」などと語ったことだったろう。

だが、それも嘘ではなかったかもしれない。三筋壺は、五輪塔を表しているという説があるようで、そうだとすればそもそも壺は舎利容器として作られたことになるが、私の家にあるような壺までも舎利容器としてわざわざ作られたのであろうか。家の誰かが亡くなり、火葬に付すと、家にいくつも転がっている壺の中から適当なものを遺族が選んで、それにお骨を容れるということがあったのではないだろうか。当時、わざわざ骨壺のためだけに、焼き物の市に買物に行って「父御の骨壺はどれがお似合いか」などと家族の者達が相談しただろうか。上代の薬壺でも、生前に本人が薬容れとして大事に使っていた壺を骨壺に転用したのではないだろうか。つまり、最終的には骨壺だが、そもそもは生活の中の器だったと想像するのである。平安末期の経塚から出土する経塚壺の蓋に、日常使うような擂鉢が転用されている例があり、そういう所では、人々は案外来世に向けても、現世の道具で間に合わせていたようである。

私はこの壺に昔入っていた主を想像する。どうも、あまり偉くない男である。武士は武士だが、気の弱いお人好し。空や山を漠然と眺めてばかりいる男で、生きていた時は、家族のもの共からも軽く見られていたが、いざ土に埋めてしまうと、何となくもの淋しい、いい奴だったじゃないか、と亡くなってから言われるような人物。

壺に入った私が、そうならいいなという願望を見ているだけのことなのだが。 |

|