朝顔を見にきたときに、萩のトンネルのあることを知り、季節になったらぜひまた来ようと思った向島百花園。

そろそろではと出かけていきました。朝顔からはほぼひと月後。

園内に入れば、朝顔の頃は空に充満するほど鳴きしきっていた蝉の声が、洗い去られたように消えていて、足もとの草の中から、かすかな虫の声が聞こえる。

わずかひと月の間に、自然は移り変わるのですね。

でも雰囲気は、今回の方が賑やか。何といっても人の数が多い。ツアーのワッペンをつけた人もいるくらい。車椅子に乗った高齢者のグループも何組か。暑からず寒からずのこの季節、お天気にも恵まれて、散歩日和ですものね。

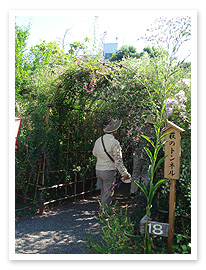

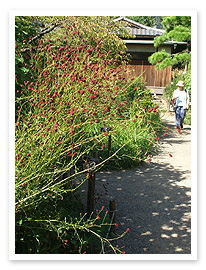

人々がお茶を飲んだりいなり寿司を食べたりしているベンチや葛棚、藤棚の脇を抜けていくと、おお、咲いている。トンネルの前で車椅子のご一行が、記念撮影をしているところ。

前回来たときは緑に覆われていた萩のトンネル

「昔はこっちが出口だったんだよ」

列がばらけてから男性が、私にしきりに説明した。入口と書かれた札が立てられ、一方通行にしてある。うなずける。この混雑で逆走を許せば、渋滞や衝突事故が起きそう。出口を入口の変更があったのかどうかの真相は問わないことにして、まずは中へ。

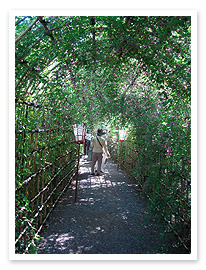

トンネルの枠は竹で組まれていて、両側に植えられた萩の、茎のように細い枝々が、左右からしなだれ、ふれてくる。藤のように、天井からさがっている枝々も。

目につくのは赤紫の花。ときに白も混じります。

花のつき方は藤に似ていて、それをずっと小ぶりにした形。長い軸に沿って、いくつもの花が離れてついているさまは、糸でつないで吊るしたよう。

それらに肩をさわられたり頬をくすぐられたりしつつ歩く。服にこすれるかすかな音、枝々がたわんできしむ気配を聞きながら。ひとつひとつの花の香りは濃くはないけれど、そこはかとない芳しさが鼻先に漂っている。

足早に過ぎてしまうのが惜しくて、なるべくゆっくり歩を進めたけれど、ついに出口へ。外を回って入口に戻り、もう一度中へ。

公園のパンフレットによれば、トンネルは約三十メートル。もっと長くてもいいような。

外側から見るトンネルは、萩が竹の枠組をおおって藪をなし、あの中にいたのだと思うと、鹿か猪にでもなった気分で、軽い興奮をおぼえる。

萩をトンネルにしようと最初に考えついた人はすごい。枝が重みでたわむ性質を生かして作られ、萩をいろいろに体験できる仕掛けです。

トンネルの他にも、萩はところどころに植えられている。萩は乱れた枝ぶりに、もっとも萩らしい姿があるのでしょう。伸び放題に伸び、逆にはみ出すように傾き倒れ伏しているさまに、

八重葎しげれる宿のさびしきに人こそ見えぬ秋は来にけり

という百人一首の歌を思い出してしまった。薄のそばに植えられた萩、沼地を模して造られた池の面にふれる萩。秋の野の趣を感じさせること、しきりです。

字からいっても、くさかんむりに秋。日本で作られた字だそうで、それだけ日本人にとって、秋を象徴する植物だったのでしょう。折れそうな枝のはかなさ、その枝に小さくとも色鮮やかな花を咲かせるけなげさに、枯れる日を前にした命の束の間の美しさや、いとしさ、哀れさを感じたのでしょうか。

万葉集の歌でも、萩を詠んだものが、梅を抜いていちばん多いとは、意外でした。

平安時代になると、とらえ方が類型化してくる感があって、ひっそりと離れて思う人の喩えにするか、あるいは露や鹿とのセット。「往還り折りてかざさむ朝な朝な鹿立ちならす野辺の秋萩」と紀貫之が読めば、清渉納言は「萩、いと色ふかう、枝たおやかに咲きたるが、朝露にぬれてなよなよとひろごり示したる、さ牡鹿のわきて立ちならすらんも、心ことなり」。

秋の七草でも、最初に挙げられていますね。そのため私は萩を草だと思っていたけれど、このたび調べて、落葉低木であると知った。

この秋の七草が、百花園のできたときのひとつの「売り」だったようです。百花園の名称が定着する前は「秋芳園」と呼んでいたこともあるほどだと、パンフレットに。毎度おなじみのわがガイド本『江戸名所花暦』にも「秋草の中にも七草と唱えて愛翫するを、此園中にはみなそろへて植こみたり」と紹介されている。

この日は萩と尾花を除きまだ咲いておらず、七草を詠んだ山上憶良の歌を記した、木の立て札がありました。赤紫の花をつけた吾亦紅も、園内を彩り、トンボが寄ってきて、いかにも秋らしいけれど、これは七草のうちではないのですね。

『江戸名所花暦』の挿し絵では、袖垣を結い、板葺き屋根を載せた門を、杖をついたお年寄りや、おめかしをしたご婦人がたが楽しそうにくぐっていて、これと同じ門は、チケットを買ってすぐのところに今もある。屋根の下には、蜀山人の筆によるという「花屋敷」の扁額、左右の柱には一対の聨が掛けられて「春夏秋冬花不断」「東西南北客争来」の文字が。

百花園の歴史をひもとけば、町人文化の花開いた文化二(一八〇五)年に開かれたとされている。創設者の佐原鞠塢という人は、中村座の芝居小屋に奉公した後、骨董商を営んでいた人で、この地を領していた多賀氏が抱屋敷を売り出したのを買いとって、交流のあった文化人の協力のもと、まずは梅の樹、三六〇余株を集めた。それだけでは春はよくても秋はさびしいという声が文化人の間から上がって、秋の七草を植え、その他にも中国や日本の古典に詠まれている植物を集め、文化人が意見を出し合いながら、少しずつ整えていったとか。門の扁額や聨に、庭づくりのプロセスをみる思い。句碑や歌碑も、園内には多いです。

大名庭園や神社の境内とは成立のしかたを異にする、庶民の庭園。粋人で魅力もある町人が文化人を巻き込んで作ったのが、農民の花卉栽培からはじまった堀切菖蒲園との違いでしょう。

築山や滝、石もなく、回遊式庭園でその周りを巡ることいなっている大泉水もない庭は、中心を欠き、平坦で、ともすればとりとめのない印象に。朝顔を見にきたときは、管理所に、

「なんか、荒れ果てているというか、手入れが行き届いていない感じ。もう少し刈り込んだ方がいいんじゃないの」

と苦言を呈するご婦人もいて、管理所の人は、

「あえて自然な感じにしてあるんです」

と説明。そのやりとりを耳にして、「なるほど、庶民の庭園だから、大名屋敷よりも野趣があるのか」と漠然と思っていた。

その理解は、二度めで少し変わっている。

庶民だから野趣が「残った」のではなく、野趣を感じるように作りあげた。それは町人文化、都市文化が行き着くところまで行ったからでは。

百花園のできた頃、江戸はすでに人口集中都市、一大消費都市になっていた。そこに暮らす人々が、自然とのふれあいを求めたのが園芸であり、そのさらに先が「自然」のままに近い、庭園だったのではと思うのだ。

いわば自然を体感するテーマパーク。萩のトンネルが、いつからあったかは、パンフレットには書いていないけれど、

「萩の藪の下に入ってみよう、さわってみよう」

というのは、紀貫之や清渉納言の萩のとらえ方とは、ずいぶん違う気がする。

「萩などのいとおもげなるに、露の落つるに枝のうつ動きて、人も手ふれぬに、ふとかみざまへあがりたるも、いみじうをかし」

という「枕草子」のくだりと、対照的。

やや独断してしまったが、江戸の人たちにとって、自然に接する小天地だったと思われる向島百花園。茶店では、園内の梅で作った梅干、植えられた茶を摘んだお茶を供したそうで、今の私たちがハーブガーデンでしていることと似ています。明治の末頃からは「虫放ち会」もはじまったものの、度重なる洪水で荒廃して、維持が困難になり、大正四年に別の所有者へ。そして昭和十三年、所有者の志を受け継いだ妻が、故人の追善と百花園の保存を願い、東京市に寄附した。しかしながら、昭和二十年の戦災で焼失。『江戸名所花暦』の挿し絵そのものの門も、蜀山人の額も、昔のままではないのでした。

戦後は、運動場にする案も出たものの、都の公園課は、かつての趣は歳月が経過すれば必ずとり戻せると信じて、復元保存を決め、江戸時代の庶民文化の遺産を、今に伝えることになったといいます。ここに至るまでには、地元有志の協力、わけても白鬚神社の氏子さんたちの尽力があったそうです。

白鬚神社は、百花園から歩いてすぐ。新春の七福神めぐりでお詣りするところのひとつ。

ここが七福神めぐりに加えられることになったのも、百花園のとり持つご縁で、百花園に集い風流を楽しんでいた文化人が、七福神詣でを向島ではじめようとしたところ、寿老人だけがみつからない。そこで白鬚神社は界隈でもっとも古いし、白い鬚があるならば寿老人にふさわしかろうと、江戸人らしい機智で考えついて、めでたく七福神を揃えたわけ。

ゆえにこの神社では寿老人のお姿は拝めないが、代わって目に入ったのが「天水尊」なるもの。藍色をしたタンクで、「天水尊」という字と滴が白で描かれ、下の方に注ぎ口と栓がついている。

この青のタンク、百花園の茶店兼売店でも見かけた。そのときは、ただの貯水タンクだろうと、気にも留めなかったけれど。

隅田川に沿った道を散歩すれば、個人の家の前にもある!

家に帰ってきて調べて、わかりました。墨田区の徳永暢男さんという人が作った、防災用品。

墨田区では町のコンクリート化が進んだ昭和五十七年頃から、大雨が降ると下水道があふれて災害を引きおこす、都市型洪水が頻繁になった。

その解決策のひとつが、雨水を溜めて利用すること。区役所や相撲の行われる国技館では、地下に貯水槽を作って、トイレの水などにあてているそうです。

「天水尊」はその簡易版というべきか。地下に埋め込み、汲み上げるのではないから、ちょっとしたスペースさえあれば、誰でも設置できる。ふだんは庭木や鉢植えの水やりに使い、いざとなったら防水にも役立つかもしれない。

ネーミングがいいですね。ときに災害ももたらす雨を厄介者扱いにせず、天の恵みとして尊ぶ。

江戸時代は、雨水を溜めた防火用水が町の角々に備えられ、「天水尊」と呼ばれていたという。

「天水尊」もまた、地元の人による江戸の心の「復元」といえそうです。 |

|